忙しくていつもバタバタとしている職場。「人手が足りない」「仕事量がキャパシティを超えている」など、忙しさの原因はさまざまですが、「整っていない職場環境」もそのうちのひとつです。職場のあらゆる場所が雑然としているために、手間が取られ時間がかかり、忙しさに拍車がかかってしまうのです。

「こんなに忙しいのにそのうえ片づけるなんて、できるわけがない」と思われるかもしれません。ですが「忙しいからできない」ではなく、「忙しいからこそしなくてはいけない」のが片づけ。時間や手間といった多くのロスを解消することができるからです。職場が機能的に作られていなかったために、より人の手を必要としていただけかも知れません。

そこで実際の事例を見ながら、職場環境の改善の必要性とその効果について考えてみましょう。見ていただくのは、介護施設に置かれている事務所の棚ひとつ。たったそれだけの小さな範囲にも、驚くほどの改善点が見つかります。

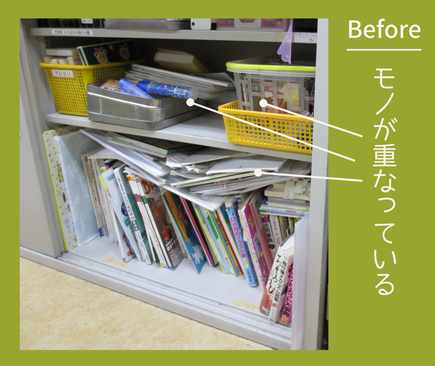

改善点1【重ねないように収納する】

現状:いろいろなモノが横倒しになり、棚の中に重なり合った状態で詰め込まれています。

たとえば、書類や書籍の類。これらは背表紙が見えない状態で重なっているため、置かれているモノが何であるのかひと目で判断することができません。

また、文具のような小さいモノも重なり合って収納されています。これでは、目当てのモノを見つけるのにも時間がかかり、下のモノを取る場合には、まず上のモノを動かすという手間が必要になります。

改善:そこで、横倒しになり重なっている本や書類は、立たせます。

必要であればファイルボックスなどを利用します。薄いモノも立てて収納ができ、どこ入っているかいるか一目瞭然になります。

小さい文房具などは、この形状の棚にそのまま入れても使いやすくなることはありません。カゴを使って立てて収納する、浅い引き出しボックスに平置きするなど、小さなモノの収納に適した形状の収納アイテムを合わせて使うことで、重ならないように改善します。

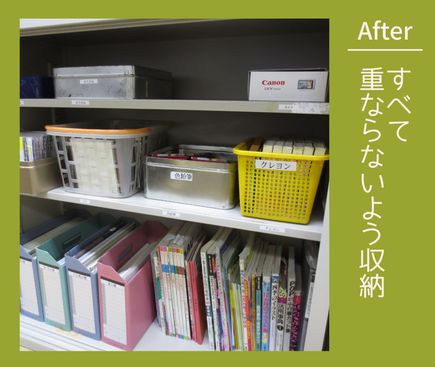

改善点2【一緒に使うモノはひとまとめにする】

現状:同じ作業で使うモノが、ひとまとめに収められていません。

この場合は、施設利用者が使う文房具。利用者の座るテーブルに持ち運び、塗り絵や切り絵などのレクをするのに使用しますが、それがひとまとめにカゴなどに収まっていないため、いちいち個々に取り出し運ぶ必要がでてきます。作業で使うモノを集めるのに手間がかかり、また漏れも発生します。

改善:同じ作業で使うものは、最初からカゴ等にひとまとめにして一度に出し入れできるようスタンバイさせておくと効率的です。使用時にいちいち棚の各所から集める必要がなくなり、漏れもありません。

改善点3【適量を超えたものは別保管する】

現状:収められているモノが、適切に分けられていません。

この棚は、取り出すのにとても便利な特等席。収めるモノを使用頻度の高いモノから厳選して入れていかないと、特等席の無駄遣いになります。ところが、使用頻度の高いモノを選んで収めているつもりでも、量を間違えてしまい無駄を発生させてしまうことがあります。

例えば、同じ糊が何本もあるようなケース。糊というカテゴリーで分けると、同じ場所に全てを収めることになります。ですが、実際は1~2本あれば十分に事足りる。だとしたら、残りの糊はここに入れると適正量オーバーになり、特等席を無駄に使っていることになります。

改善:オーバーした糊はストックという、今使っている糊とは別カテゴリーとし、ここではない別のスペースに保管しておくべきでしょう。さらに、その保管場所を明記しておけば、スタッフの誰もが簡単に補充ができるようになります。

同じ種類のモノであっても、今使っているモノとストックするモノとを別保管することで、無駄を防ぎます。

改善点4【見えないモノは見える化する】

現状:中に何が入っているのか、瞬時に判断できないモノがあります。

例えば、小物を入れる引き出し。この状態では、開けてみないことには中身がわからず、お目当てのモノを見つけ出すのに時間と手間がかかります。適当な場所に戻してしまったり、見つけ出せず新たに購入してしまったり…というトラブルにもつながりかねません。

改善:そこで、ラベルなどで中身を表示し見える化します。それにより、どこに何が入っているのか、どこにしまえばいいかが一目瞭然になります。リバウンドしにくくなり、整った状態がキープしやすくなります。

ラベルは場所を明らかにするだけでなく、乱れることを防ぎます。複数の人が使う場所はなおのこと、ラベルを使って定位置を明確にしておきましょう。

改善点5【必要ないモノは省く】

現状:必要がないと判断したら、取り除かなければなりません。ただ、最初からあったモノや長いことあったモノが、実は不要だったとはなかなか気つきにくいものです。

この場合の必要のないモノとは、棚の扉。立て付けの悪い扉は重く、開け閉めするたびに大きな音をたてていました。そのため、絶えずどちらか一方が開けっ放しのまま。引き戸というのは、開けられるのは半分だけで、片方を開けたらもう片方が閉まります。全体が一度に見渡せないのは、かなり非効率でした。

また、この棚は施設利用者からは見えない死角に置かれていたため、特に見た目を気にする必要もありません。見た目よりも機能を重視するべき場所でした。

改善:以上の理由から、この扉は必要なしと判断され取り外し処分。すると、たえず全体が見渡せるため、すぐに必要なモノが探し出せ、重い扉を開け閉めする手間からも解放されました。

本来、扉はあるのが当たり前。必要ないとはなかなか気づきにくいのですが、固定観念を取り払うことで、今まで気がつかなかったロスを発見できます。

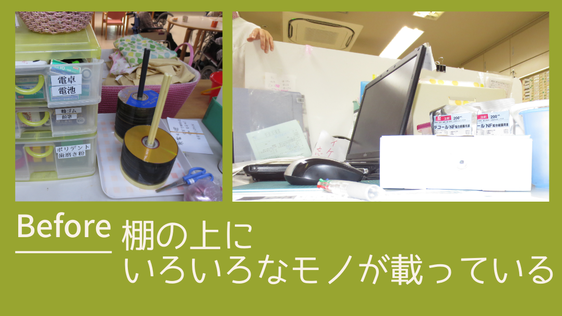

改善点6【作業スペースを確保する】

現状:棚の上にモノがごちゃごちゃとモノが置かれています。

見た目の悪さに加えて、作業効率の低下を招いています。

たくさんのモノを出し入れしたり、取り出したモノを使って何か作業をするといった場合、棚の上にモノを置くスペースが確保されていないと作業ができません。

改善:作業場の収納は、ただ入れておけばいいというものではなく、収められているモノを使いやすくするという役目も担っています。

ちょうどいい高さの棚の上は、ついついモノを置いてしまいたくなりますが、置きたくなる高さということは、作業がしやすい高さでもあります。

収納ばかりに気がいって忘れがちな作業スペースですが、効率を上げるうえでは欠かせません。また見た目を考えても、棚の上にごちゃごちゃとモノが置かれている職場は、決して気持ちのいい職場とは言えません。

棚の上は作業スペースと心得て、常にスッキリとした状態をキープしましょう。

職場の時間と手間は、すなわちコストです

職場の棚ひとつとっても、これだけ改善点があるのです。似たような棚があり、それを特に問題と思っていない職場であれば、職場全体で見た時のロスは計り知れないと想像がつきます。

職場の時間や手間は、それがそのままコストになります。仕事が忙しすぎて雑になっていると感じていたら、その時こそ職場改善に向き合ってみることをお勧めします。